Очарование музыки и слова

Статья Людмилы Ангус, руководителя Литературного общества имени А.С.Пушкина " Глаголом жги сердца людей".

Фото Людмилы Ангус и Владимира Кузьмина

Очарование музыки и слова

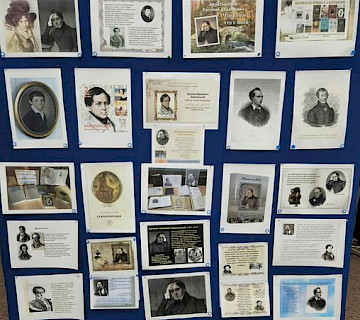

15 марта в Русском клубе в Сиднее литературное общество имени А.С. Пушкина «Глаголом жги сердца людей» представило литературно-музыкальную программу, посвящённую 225-летию со дня рождения великого поэта золотого века Евгения Абрамовича Баратынского (1800-1844). В красиво украшенном большом зале Русского клуба собрались любители русской литературы и музыки. На сцене стоял большой красиво оформленный цветами портрет Евгения Баратынского с зажёнными двумя свечами перед ним, на маленьком столике лежали его книги и о нём из библиотеки Русского клуба. В зале стояли два информационных стенда, рассказывающие о жизни и творчестве Евгения Абрамовича.

Перед началом программы игумен Дорофей Урусов благословил всех присутствующих. В литературной части с презентацией «225-летний юбилей Евгения Баратынского» выступили игумен Дорофей Урусов и руководитель литературного общества Людмила Ангус.

Евгений Абрамович Баратынский — это известный русский поэт золотого века, философ, мыслитель, переводчик, один из самых знаковых деятелей культуры XIX века. 2 марта этого года исполнилось 225 лет с его дня рождения. Эпиграфом к этой презентации служат такие его слова: «И как нашёл я друга в поколенье, читателя найду в потомстве я». Наряду с написанием фамилии через первую букву А — Баратынский, также распространённым является вариант с первой буквой О — Боратынский. Такое написание фамилии через букву О происходит от названия замка Боратын в Галиции. После того, как один из представителей рода перешел в русское подданство, из-за особенностей нового языка в написании стала преобладать буква А. Сам Баратынский подписывал первые стихи как «Евгений Абрамов сын Баратынской». Однако в официальной публикации произведений и в последнем своем сборнике он использовал в подписи другой вариант — Боратынский.

Родился Евгений Баратынский 19 февраля (2 марта по новому стилю) 1800 года в селе Вяжля в Кирсановском уезде Тамбовской губернии. Но уже в 1804 году родители с детьми перебрался из Вяжли в имение Мара, в том же Кирсановском уезде. В усадьбе Мара проходило раннее детство Евгения. Он получил домашнее начальное образование. Будущий поэт уже в 4 года говорил на двух языках, а в 6 лет свободно читал и писал на русском и французском. Сохранились письма Евгения, среди которых детско-юношеские письма к матери Александре Фёдоровне. Сын доверял матери первой свои сокровенные мечты: «Нынче в минуты отдохновения я перевожу и сочиняю небольшие пьесы и, по правде говоря, ничто я не люблю так, как поэзию. Я очень желал бы стать автором… Следующий раз я Вам пришлю нечто вроде маленького романа, который я заканчиваю. Я очень желал бы знать, что Вы о нём скажете. Если Вам покажется, что у меня есть талант, я буду изучать правила, чтобы совершенствоваться в этом». Александра Фёдоровна давала сыну литературные советы, руководила его чтением. В 12 лет он написал на французском языке своё первое стихотворение, посвященное маме. В феврале 1819 года Евгений поступил в Лейб-гвардии Егерский полк в Петербурге. Приятель по корпусу Креницын познакомил Баратынского с бароном Дельвигом. Они подружились, сняли небольшую квартирку и на пару сочиняли. Через Дельвига Баратынский быстро сошёлся и с Пушкиным. По словам Петра Вяземского «Это была забавная компания: высокий, нервный, склонный к меланхолии Баратынский, подвижный, невысокий Пушкин и толстый вальяжный Дельвиг. Тогда это были просто талантливые, беспокойные юноши, которые всё время говорили о поэзии, и каждый искал в ней свой путь. Пушкин, Дельвиг, Баратынский — русской музы близнецы».

Пушкин относился к Баратынскому очень дружески. Он и сам об этом свидетельствовал вписьмах друзьям, в своих стихах, в стихотворных откликах на произведения друга и в том, с какой охотой брал эпиграфы из Баратынского для «Выстрела», для «Евгения Онегина». В Петербурге Баратынский познакомился с Кюхельбекером, Гнедичем и многими другими литераторами. Первое поэтическое произведение Баратынского было издано в 1819 году. К этому времени Баратынский вполне овладел поэтической техникой. Его стихотворения стали приобретать то «необщее выражение», которое впоследствии он сам признавал главным достоинством своей поэзии. Своими лирическими произведениями Баратынский быстро занял видное место среди поэтов-романтиков.

Военная служба в Финляндии, среди суровой природы и вдали от общества, усилила романтический характер поэзии Баратынского, придав ей сосредоточенно-элегическое настроение. Финляндские впечатления вылились в нескольких его лучших лирических стихотворениях, таких как «Финляндия», «Водопад» и других. В период службы в Финляндии стихи Баратынского выходят в альманахе Бестужева и Рылеева «Полярная Звезда», в которых самобытность Баратынского не вызывала сомнений. Рано проявившаяся склонность к изощрённому анализу душевной жизни доставила Баратынскому славу тонкого и проницательного диалектика. Первая поэма Баратынского "Эда" была написана им в 1824 году. Эта поэма является романтической и психологической по своей направленности, но в разработке её поэт искал собственный путь. "Эду" высоко оценил Пушкин, который писал в 1826 года Дельвигу: "Что за прелесть эта "Эда".. Гусар, Эда и сам поэт, всякий говорит по-своему. А описание лифляндской природы... чудо!". А самому Баратынскому Пушкин не просто выразил удовольствие от прочитанной поэмы, он писал:

«Стих каждый повести твоей

Звучит и блещет, как червонец,

Твоя чухоночка, ей-ей,

Гречанок Байрона милей».

Известность Баратынского как поэта началась после издания в 1826 году его поэм «Эда» и«Пиры» одной книжкой. В следующем году вышло его первое собрание лирических стихотворений «Лирика». В 1828 году вышла поэма «Бал», в 1831 году - «Цыганка», а также сборник «Очарованье красоты». Все поэмы отличались замечательным мастерством формы и выразительностью изящного стиха. «Эти поэмы и лирические стихотворения, - писал критик Александр Кушнер, - имеют необыкновенно живой, лёгкий и «правильный» слог». В 1826 году зимой в Москве Евгений Абрамович познакомился с Анастасией Львовной Энгельгардт. А уже весной, в апреле 1826 года он посватался к Анастасии и получил её согласие. Радостной новостью поэт поспешил поделиться с друзьями. О предстоящей свадьбе он сообщил Антону Дельвигу и Александру Муханову. Муханов не раз говаривал знакомым, что после встречи с Анастасией Баратынский забыл светские посиделки и развлечения, от которых никогда прежде не отказывался. «Я его совсем не вижу, и не знаю, где он скрывается», — сетовал литератор. Но Баратынский вовсе не скрывался. Просто теперь он весь был поглощён мыслями о предстоящей семейной жизни с любимой Настенькой. 9 июня 1826 года в московской церкви Харитона Исповедника Евгений Абрамович и Анастасия Львовна обвенчались. Анастасия Львовна оказалась прекрасной хозяйкой, любящей и заботливой матерью. Баратынские стали родителями семерых детей. Брак принёс Баратынскому материальное благополучие и прочное положение в московском свете. В семейной жизни постепенно сгладилось всё, что было в нём буйного и мятежного. Баратынский поступил на гражданскую службу в Межевую канцелярию с чином коллежского регистратора. В 1830 году он получил следующий чин губернского секретаря, а в 1831 году вышел в отставку и больше не служил — занимался управлением имениями и поэзией. Баратынский был «общим молчаливым согласием» признан одним из лучших поэтов своего времени и стал желанным автором лучших журналов и альманахов. Он писал:

«Мой дар убог, и голос мой негромок,

Но я живу, и на земли моё

Кому-нибудь любезно бытиё:

Его найдёт далёкий мой потомок

В моих стихах; как знать? душа моя

Окажется с душой его в сношенье,

И как нашёл я друга в поколенье,

Читателя найду в потомстве я».

Пётр Вяземский вспоминал о Баратынском: «Едва ли можно было встретить человека умнее его, но ум его не выбивался с шумом и обилием». Очень известна поэма Баратынского «Бал». Это философская повесть, в которой показана трагедия личности, раздираемой непреодолимыми страстями на глазах у равнодушного "света". Баратынский показывает полное равнодушие "света" ко всем, кто находится рядом, и близким, и дальним. Обществу всегда были чужды те, кто способен на глубокие сильные чувства, потому что это они создают главные проблемы. Они заставляют других видеть собственную бездушность и пустоту. «Бал» Баратынского вышла совместной книгой с «Графом Нулиным» Пушкина. Пушкин почел за честь для себя выступить под одной обложкой с Баратынским. Ни с кем больше совместных книг Пушкин никогда не издавал. Многие стихи Баратынского положены на музыку. Самым известным романсом на стихотворение Баратынского «Разуверение» является романс «Не искушай меня без нужды», музыку к которому написал Михаил Глинка в 1825 году. Многие авторы отмечали, что этот романс явился «первой яркой удачей Глинки в области вокальной лирики». В числе исполнителей этого романса в разные годы были Антонина Нежданова, Иван Козловский, Сергей Лемешев, Галина Вишневская, Тамара Синявская и многие другие. И до настоящего времени этот романс входит в репертуар многих вокалистов. Когда Баратынскому было тридцать шесть лет, умер его тесть, оставив в наследство подмосковное поместье Мураново. Здесь Евгений поселился с семьёй и полностью погрузился в творчество. Баратынский очень полюбил Мураново и стал жить в усадьбе практически круглый год. Он активно работал по хозяйству: облагораживал прилегающий сад, строил мельницу, разрабатывал проект нового усадебного дома. Семейная жизнь вдохновляла поэта на творчество. Анастасия Львовна высоко ценила стихи мужа, хранила и переписывала его рукописи, была первой читательницей и первым критиком новых произведений. Без её одобрения Баратынский не издавал ни одного произведения. В 1842 году в Москве вышла последняя прижизненная книга Баратынского с необычным для той поры заглавием «Сумерки». На её обложке стояло не традиционное обозначение стихотворения, но сочинение, подчеркивающее целостный характер книги. Эта книга и сейчас считается самым сильным в наследии Баратынского. Баратынскому были свойственны неумение и нежелание производить впечатление, быть в центре внимания, застенчивость, отсутствие заботы о своей биографии и эффектном поведении. Внутреннее целомудрие и сдержанность выгодно отличали его от других авторов. Свой собственный творческий принцип Баратынский сформулировал таким образом: «Истинные поэты потому именно так редки, что им должно обладать в то же время свойствами, совершенно противоречащими друг другу: пламенем воображения творческого и холодом ума поверяющего. Что касается до слога, то надобно помнить, что мы для того пишем, чтобы передавать друг другу свои мысли; если мы выражаемся неточно, нас понимают ошибочно или вовсе не понимают: для чего же писать?» Люди, лично знавшие Баратынского, говорили, что его стихи далеко не вполне «высказывают тот мир изящного, который он носил в глубине души своей». Излив свою задушевную мысль в дружеском разговоре, живом, разнообразном, невероятно-увлекательном, исполненном счастливых слов и многозначительных мыслей, Баратынский часто довольствовался живым сочувствием своего близкого круга, не заботясь о возможно-далёких читателях.

Осенью 1843 года Баратынский осуществил своё давнее желание — путешествие за границу, в Европу. Выехал он с женой и тремя детьми. Они посетили Берлин, Потсдам, Лейпциг, Дрезден, Франкфурт, Кёльн. Полгода они провели в Париже, где Баратынский познакомился со многими французскими писателями. Европа не оправдала надежд Баратынского. Поздравляя Николая Путяту с новым 1844 годом, он писал: «Поздравляю вас с будущим, ибо у нас его больше, чем где-либо; поздравляю вас с нашими степями, ибо это простор, который никак незаменим здешней наукой; поздравляю вас с нашей зимой, ибо она бодрее и блистательнее и красноречием мороза зовёт к движению лучше здешних ораторов;поздравляю вас с тем, что мы в самом деле моложе двенадцатью днями других народов и посему переживём их может быть двенадцатью столетиями». После посещения Германии и Франции они решили задержаться в Италии в Неаполе около моря. В один из дней, гуляя по раскалённым от зноя улицам Неаполя, Анастасии Львовне стало плохо. Случился глубокий обморок. Врачи долго не могли привести её в чувство. Стоя у кровати жены, Евгений тихо молился побелевшими от волнения губами. К вечеру Анастасия пришла в себя. Евгений благодарил Бога. А следующим утром, 29 июня (11июля по новому стилю) 1844 года, он внезапно скончался от сердечного приступа. Так сильны были его переживания за горячо любимую супругу, в которой он видел своё единственное счастье и отраду. Анастасия Львовна всю оставшуюся жизнь хранила верность супругу. Воспитывала детей и каждый день перечитывала его стихи. В них и в её сердце Баратынский продолжал жить. В августе следующего 1845 года кипарисовый гроб с телом Баратынского был перевезён из Неаполя в Санкт-Петербург. Поэт был захоронен в Александро-Невском монастыре на Ново-Лазаревском кладбище. Кроме родных, на похоронах присутствовали три литератора: князь Пётр Вяземский, Владимир Одоевский и Владимир Соллогуб.

Второе музыкальное отделение программы «Очарование музыки и слова» вела известная музыкант Светлана Задорина. С прекрасными романсами на стихи Баратынского выступили Елена Пономарёва (сопрано) и Владимир Шведов (баритон) под аккомпанемент фортепиано Светланы Задориной, виолончели и гитары Владимира Шведова. Первым прозвучал самый известный романс "Не искушай меня без нужды" на музыку Михаила Глинки и стихи Баратынского. Его прекрасно спела Елена Пономарёва (сопрано) под аккомпанемент Светланы Задориной (фортепиано) и Владимира Шведова (виолончель). Также прозвучали «Поцелуй» на музыку А. Даргомыжского и «Очарованье красоты» на музыку Н. Мясковского в исполнении Елены Пономарёвой. Музыкально-стихотворная композиция с произведениями «Приманкой ласковых речей» и «Где сладкий шёпот» на слова Баратынского прозвучала в исполнении Светланы Задориной. Она интересно и много рассказала о всех романсах на стихи Баратынского. Известный музыкант Владимир Шведов чудно исполнил романсы «Нет, обманула Вас молва» на музыку Н. Галицына, «Не растравляй моей души» на музыку А. Петрова и «Дорога» на музыку А. Николаева. Аккомпанемент Светланы Задориной (фортепиано) и самого Владимира Шведова (виолончель и гитара).

В заключении прозвучал прекрасный дуэт Елены Пономарёвой и Владимира Шведова, которые исполнили романс «Разлука» на музыку Н. Бегичева под аккомпанемент Светланы Задориной. Многие присутствующие были очарованы прекрасной музыкой и великолепным исполнением замечательных романсов на великие стихи Евгения Баратынского. Чудесно и очень душевно прошла эта наша литературно-музыкальная программа, благодарю всех помощников и участников этого праздника слова и музыки!

Людмила АНГУС